ليست هوية ولا زخرفة: كيف نفهم التصميم من الداخل، وكيف تُنتج الثقافة أنظمة قابلة للفهم؟

تطوّر الأنماط الهندسية الإسلامية بوصفه نظامًا معرفيًا، لا مخزونًا زخرفيًا.

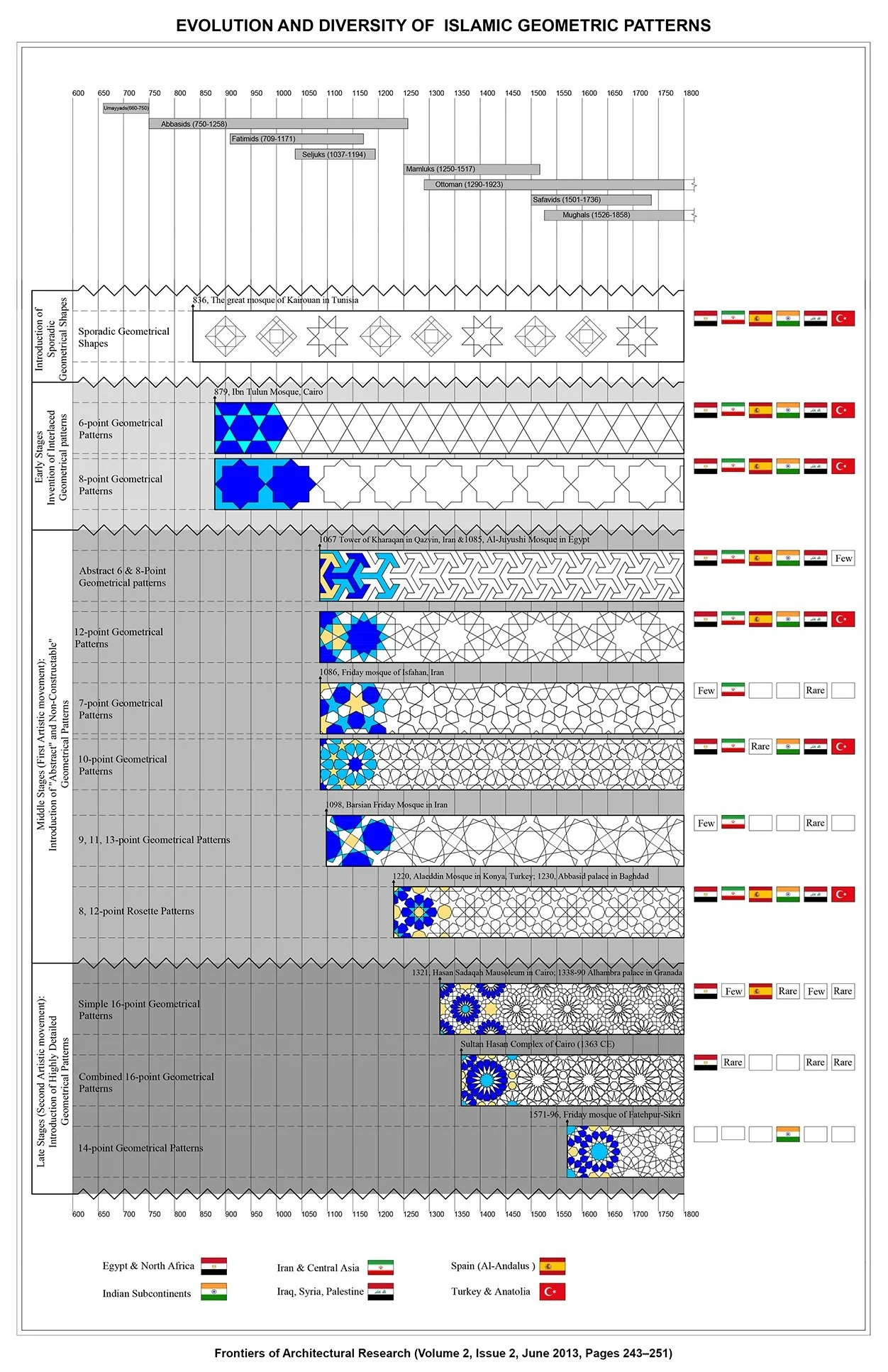

يوضّح هذا المخطط كيف انتقل الابتكار من التمثيل إلى البنية، ومن الصورة إلى النظام، عبر قرون ومناطق مختلفة.

(المصدر: Wikimedia Commons – ترخيص CC)

كثيرًا ما يُطرح سؤال "الهوية" في التصميم، ويُجاب عنه بالعودة مباشرة إلى الشكل: الخط، الزخرفة، الهندسة، اللون. واقرأ مقالي السابق لهذه الجملة السابقة، لكن هذا المسار، رغم شيوعه، يفترض أن المشكلة شكلية في أصلها، وأن الحل يكمن فيما نُظهره لا في كيف نفهم. ما يلفتني، كلما تأمّلت هذا السؤال، هو أن التعثّر لا يحدث عند مستوى التعبير، بل عند مستوى أعمق: عند النقطة التي يفقد فيها التصميم أو أي نظام قدرته على أن يكون مفهومًا من الداخل. ما أكتبه هنا لا أقدّمه بوصفه دفاعًا عن تراث، ولا محاولة لاستخلاص دروس جاهزة، بل كمدخل للتفكير في ممارسات ثقافية بوصفها طرق تفكير تشكّلت قبل أن نسمّيها تصميمًا، وقبل أن نختزلها في أسلوب أو هوية بصرية معينة.

دعني أقدّم هنا قراءة موجزة ناقدة، تنطلق من موقعي كمصمّمة أبحاث عربية سعودية قرأت في التاريخ، والفن، والتصميم، وراقبت كيف تُعاد قراءته في الخطاب المعاصر.

لنأخذ المنع، في سياقه التاريخي، فالمنع لم يكن بالضرورة كابحًا للإبداع، بل كان أحيانًا شرطًا لتحوّله. الامتناع عن رسم الأجساد في الثقافة البصرية الإسلامية لم يؤدِّ إلى توقّف الفنون، كما تفترض كثير من التأويلات الحديثة عن المنع، بل أدّى إلى نقل مركز الابتكار من التمثيل إلى البنية، ومن الصورة المباشرة إلى النظام الذي تنتظم داخله: هندسة، تكرار، إيقاع، خط، ونِسَب. ما حدث هنا لم يكن كبتًا للتخيّل، بل إعادة توجيهه نحو مستويات أعمق من التجريد والتنظيم.

غير أن سوء الفهم لم يأتِ من الخارج وحده. فمن جهة، قرأت عدسات معاصرة غربية هذا الامتناع بوصفه علامة قمع أو نهاية للفن، لأنها نظرت إليه من موقع الزائر الذي لا يعرف منطق المكان ولا شروط إنتاجه، فاختزلت المنع في النقص لا في التكثيف. ومن جهة أخرى، تبنّت قراءات عربية معاصرة، متأثرة بالعدسة نفسها، فهمًا حرفيًا ومغلقًا للمنع، حوّل القيد من أداة ابتكار إلى آلية إيقاف بأسماءٍ كثيرة، دينية كانت أو اجتماعية. في الحالتين، لم يتوقّف الفن بسبب القيد بحد ذاته كما قد يُظن، بل بسبب فقدان القدرة على قراءة القيد بوصفه منطقًا إنتاجيًا. هنا يحدث التوقّف لا تاريخيًا، بل إبستمولوجيًا؛ حين يُفصل القيد عن سياقه، ويُقرأ كفراغ بدل أن يُفهم كإطار يولّد لغة بديلة للخيال.

هذا المنطق نفسه، منطق تحويل القيد إلى بنية، أراه مترجمًا مكانيًا في تطوّر العمارة العربية، خصوصًا في البيت الدمشقي والبيت الأندلسي. الحاجة إلى الواحة في قلب الصحراء لم تُترجَم كحلّ نفعي مباشر، بل كصورة ذهنية تطوّرت تدريجيًا إلى نظام مكاني متكامل: الداخل في مقابل الخارج، الفناء في مقابل الشارع، الماء والظل والنبات بوصفها عناصر تنظيم شعوري قبل أن تكون عناصر راحة مناخية. لم يكن هذا الانتقال قفزة شكلية، بل تطوّرًا في المنطق والصورة معًا؛ من الصحراء التي تبحث فيها عن الواحة (النجاة الفيزيائية) إلى حالة ذهنية وعاطفية تُصمَّم بعناية. العمارة هنا لا تُبنى لتُستخدم فقط، بل لتؤسّس حالة إدراك: أن يعرف الإنسان أين يقف داخل المكان، وكيف يتحرّك فيه، ولماذا لهذا المكان معنى يتجاوز وظيفته. بهذا المعنى، لم تكن العمارة شكلًا، بل أداة لإعادة بناء التولّي.

منظوران للمكان نفسه، ومنطقان مختلفان للفهم.

في لوحة Bedouin Tent (1905–1906)، تُرى الخيمة من عين زائر أجنبي يضغط الداخل ويعزل اللحظة، فتبدو كثافة الأجساد بوصفها المشهد.

في المقابل، تُظهر الصورة الأرشيفية المخيّم ضمن سياقه المكاني الأوسع، بوصفه نظامًا متحرّكًا لا مشهدًا مغلقًا.

الفرق هنا ليس في الدقّة البصرية، بل في التولّي: كيف يُرى المكان، ومن أي موقع يُفهم.

ملاحظة تحريرية

لا تُستخدم هذه الصور بوصفها وثائق إثنوغرافية، ولا بوصفها أحكامًا تاريخية، بل كمواد بصرية تُساعد على التفكير في اختلاف موقع الرؤية، وكيف يؤثّر منظور الزائر أو الساكن في إنتاج المعنى وفهم المكان. المقارنة هنا تحليلية، لا تقويمية.

Credits

John Singer Sargent, Bedouin Tent (1905–06), The Met — CC0 | Zdravko Pečar, A Group of Bedouins in Libya (1956), Museum of African Art, Belgrade — Wikimedia Commons

وحين أوسّع النظر إلى الصحراء ذاتها، يتّضح الفرق الحاسم بين نظرة الزائر ونظرة الساكن. الصحراء قاسية فعلًا، والبدوي لا يخطئ في فهم قسوتها؛ ولذلك لا يواجهها مباشرة، بل يبني ثقافة كاملة حول متى يتحرّك، ومتى يبحث عن واحة، ومتى لا يختبر المكان أصلًا. قراءة الصحراء كـ«فراغ» أو «لاشيء» هي قراءة من يصطدم بها دون معرفة بمنطقها، بينما الساكن يدرك حدودها ويعاملها بوصفها نظامًا لا يُخضع ولا يُتحدّى، بل يُحترم. من هنا جاءت: الخيمة المؤقّتة، والحركة المستمرة، وقراءة النجوم والكواكب كنظام ملاحة، لا كخلفية رومانسية.

فحتى وصف امرئ القيس لحركة الفرس في قصيدة قفا نبكِ

مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعًا

كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ

يمكن قراءته كتوصيف حركي شبه ميكانيكي، حيث الجسد والحيوان والمكان يعملون كوحدة واحدة داخل منطق حركة لا يفصل بين الشعر والمعرفة. وعندما أنظر إلى ممارسات معاصرة في المدينة العربية، من أنماط القيادة التي قد توصف بعدم النظام، ولو أخذنا مثالًا ظاهرة الهجولة في المملكة العربية السعودية، لا أقرأها فقط بوصفها سلوكيات "غير مدنية" أو "فوضوية"، بل كمؤشّر على اصطدام منطقين: منطق صناعي حديث يفترض ويفرض منطق الشارع، الخط المستقيم، والانضباط الصارم، على منطق صحراوي تشكّل تاريخيًا حول الحرية، والانسياب، والحركة غير المقيدة. في هذا السياق، داخل هذا التداخل، يمكن فهم بعض هذه الظواهر كمحاولة غير واعية لإعادة تدجين وسيلة نقل صناعية داخل مخيال تشكّل أصلًا حول الحيوان والحركة الحرة، كما عُبِّر عنه في أغنية خالد عبدالرحمن: «ركابة الجيب من ركابة الضمر». لا أقدّم هذا كتفسير نهائي أو سببي، بل كقراءة نقدية لمنطق ثقافي لم يُفكَّر فيه بعد بالعمق الكافي. ما يتَكشّف عبر هذه الأمثلة ليس شاعريًا ولا تغنّيًا بالماضي، بل نمطًا واحدًا من الخلل المعاصر: حين تفقد الأنظمة قدرتها على التولّي، تظل تعمل، لكنها تصبح غير مفهومة لمن يعيش داخلها. ما نسمّيه اليوم توقّفًا في الفن، أو فوضى في السلوك، أو خللًا في التصميم، قد يكون في نشأته انهيارًا إبستمولوجيًا؛ إذ يفقد النظام بوصلته قبل أن يفقد كفاءته، ويواصل الأداء وربما الجيد من الأداء بينما ينهار المعنى.

التولّي بوصفه شرط الفهم

إذا كان السؤال هو: ما الشروط التي تجعل تصميم النظام، أيًّا كان، قابلًا للفهم؟

فالإجابة لا تبدأ من الواجهة الرسومية، ولا من الوظيفة/المهمة، ولا من "تجربة المستخدم" كما تُعرّف عادة، بل من حالة أعمق أسمّيها التولّي. أستخدم مصطلح “التولّي” هنا بوصفه ترجمة فلسفية لمفهوم، لا مرادفًا تقنيًا للتوجيه أو الإرشاد. أقصد به الحالة الإدراكية التي يعرف فيها الإنسان أين يقف داخل نظام ما، وما الذي يُتوقّع منه، وما الذي يمكن أن يتوقّعه من النظام في المقابل. وليس اختيار هذا المصطلح اعتباطيًا؛ فاللسان القرآني حين يتحدّث عن إعادة توجيه القبلة لا يستخدم مفردات الإرشاد أو التوجيه، بل يتحدّث عن تولٍّي انتقال في جهة المعنى قبل جهة الحركة. التولّي هو ما يجعل العالم قابلًا للسكن، لا مجرد قابل للاستخدام. حين ينهار هذا الشرط، لا تتوقّف الأنظمة عن العمل. على العكس، كثيرًا ما تستمر في الأداء بكفاءة عالية. لكنها تفقد شيئًا أكثر خطورة: قدرتها على أن تكون مفهومة لمن يعيش داخلها. هنا تحديدًا يبدأ ما أسميه الانهيار الإبستمولوجي وهي اللحظة التي يستمر فيها النظام في الإنتاج، بينما يتفكّك المعنى، وتختل العلاقة بين الفعل ونتيجته، وبين القرار وسياقه، والأنكى أننا لا نقيس هذا الانهيار ولا نراه حتى في مناهج التصميم المعاصرة. ومن هنا، بدأت أصوغ قراءة تصميمية أعمق: أن التولّي لا يتشكّل وحده، بل يظهر نتيجة تفاعل قوى أخرى.

أربع قوى لقراءة قابلية الفهم

ما أسميه هنا أربع قوى ليس نموذجًا تصميميًا، ولا إطارًا إجرائيًا، في شكله الحالي، وأسعى لجعله كذلك في المستقبل. حالياً هو تسمية لأنماط قيّدتها أثناء عملي التحليلي للأنظمة، ورأيتها تتكرّر كلما انهار نظام، أو نجح آخر.

التولّي (Orientation): الأرضية الإدراكية التي تجعل العالم قابلًا للفهم

الإيقاع (Rhythm): الطريقة التي يتشكّل بها الزمن داخل النظام، وكيف نتحرّك معه

القيد (Constraint): البنية التي تحفظ التماسك عبر التحديد، لا عبر المنع

المعنى (Meaning): ما يمنح هذه البنية تولي، وذاكرة زمنية إيقاع، وأفقاً للمستقبل

ما أراه عبر عملي وبحثي خلال العقد الماضي من حياتي هو أن معظم ما نسمّيه اليوم “مشكلات تصميم” ليس في جوهره مشكلات استخدام، بل مشكلات تولّي. الناس لا تضيع لأن الواجهة سيئة، بل لأنها لا تعرف أين هي داخل المنظومة، ولا لماذا يُطلب منها ما يُطلب، ولا كيف ترتبط أفعالها بصورة أوسع لما يحدث. النظام يصبح غير مقروء، حتى وإن كان أنيقًا، سريعًا، أو “سلسًا”. التولّي، بهذا المعنى، ليس عنصرًا يُضاف لاحقًا، بل شرطًا تأسيسيًا. هو الأرضية التي تجعل الإيقاع ممكنًا، والقيد مُشكِّلًا لا مانعًا، والمعنى قابلًا للتماسك. من دونه، يتحوّل الإيقاع إلى تسريع مُنهك، والقيد إلى قمع، والمعنى إلى خطاب مُنمّق لكنه فارغ. ولهذا لا يمكن الحديث عن التولّي بمعزل عن القوتين الأخريين اللتين تعملان معه دائمًا: الإيقاع والقيد. الإيقاع ينظّم الزمن الذي يُكشف فيه النظام عن نفسه؛ متى يتقدّم، متى يتوقّف، ومتى يسمح بالعودة أو التكرار. أمّا القيد، فليس ما يمنع، بل ما يحمي التولّي من الانهيار؛ ما يرسم حدود الفعل بحيث يبقى الفهم ممكنًا، ولا يتحوّل الانفتاح إلى انفلات أو فوضى بل إلى ابتكار أصيل ثقافياً. أقدّم هذه القوى كعدسة فكرية أستخدمها لتحليل الأنظمة التصميمية، سواء كانت رقمية، أو ثقافية، أو مكانية، أو خدماتية.

الخلاصة

ما الذي يمكن لعالم التصميم المعاصر أن يتعلّمه من ممارساتنا الثقافية كمصممين وباحثيين عرب؟

ليس شكلًا يُنسخ، ولا أسلوبًا يُستعار، ولا هوية تُعرض. حين نختزل التراث في الأبجدية كزخرفة، والألوان الترابية كخيار لوني، والسجاد والقباب كعلامات جاهزة، فإننا لا نمارس “هوية”، بل نعيد إنتاج اختزال بصري داخل عالم نعيش فيه بين ناطحات السحاب وأنظمة رقمية معقّدة.

اليوم، علينا أن نقدّم طريقة نظر: أن نعامل التصميم بوصفه بناءً لشروط الفهم الأصلية للمكان الذي تعي وتتنفس فيه، لا تحسينًا للواجهات الرقمية فقط. وأن نقرأ التراث لا كأثر بصري وحسب، بل كذاكرة معرفية تذكّرنا بأن التصميم، في جوهره، كان دائمًا طريقة لمعرفة العالم، والتحرّك داخله بمسؤولية.

هذا النص جزء من عملي الفكري المستمر حول التولّي، والمعنى، وشروط الفهم في الأنظمة المعاصرة. وهو يرسم موقعي التفكيري في تصميم الأنظمة